19 de Febrero

Quién es el hombre

Romano Guardini

1. EL HOMBRE A LA LUZ DE LA REVELACIÓN

Me he comprometido a decir algo sobre la imagen del hombre que nos transmite la revelación.

Al iniciar estas reflexiones quisiera plantear una cuestión, que probablemente a ustedes les sorprenda, y que a mí siempre me preocupa, a saber, si existe una «imagen» global del hombre que no sea sólo el reflejo de una época histórica, o de un grupo social, o de una determinada profesión, sino del hombre mismo en cuanto tal.

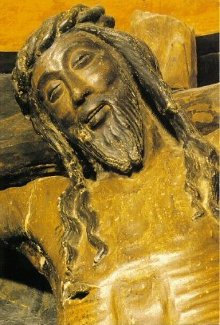

Y parece que una tal imagen no se da, pues la definición decisiva del hombre? sobre la que volveremos después? es que es «imagen de Dios». Sin embargo, de Dios no hay ninguna imagen.

Se habla una y otra vez de imagen de Dios, y ciertamente con justicia; pero solamente es válido si con ello se alude a unas especiales circunstancias bajo las cuales Él es comprendido o pensado. Es lo que sucede cuando hablamos de la idea de Dios de la primitiva comunidad cristiana frente a la del alto Medioevo o de la de éste en comparación con la del siglo XVIII. Pero de Dios no hay ninguna imagen, pues trasciende toda posibilidad de que haya alguna. Y no estaría mal recordar también aquí el primer mandamiento, que prohíbe hacerse de Él una «imagen tallada». Pues no solamente una imagen artística, sino también una imagen conceptual puede disminuir su soberana grandeza, o ponerla al servicio de una intención intelectual, artística o política.

Cuando oímos ahora que el hombre es «imagen de Dios», es muy posible que con ello se pretenda dar también una idea de la enorme trascendencia de Dios frente a las imágenes y conceptos. Dentro de los límites que le impone su finitud, también el hombre es universal. Así pues, el concepto de la imagen del hombre sólo es válido hasta ciertos límites no demasiado amplios.

A pesar de todo, le otorgamos validez y lo utilizamos como medio para responder a la cuestión de cómo ve al hombre la revelación.

Para abordar de forma inmediata toda la gravedad de la cuestión, examinaremos algunas imágenes características que del hombre ha acuñado la Edad Moderna.

Entre ellas, la imagen del hombre del materialismo, que surge durante la Revolución Francesa, que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, y que hoy caracteriza al pensamiento totalitario. Según él, lo único que existe es la materia, o sea, la energía, que existe desde siempre. En razón de sus leyes esenciales se puso en movimiento, dando origen, a partir de la materia orgánica, a la vida orgánica; a partir de la vida orgánica, a la vida psíquica; y a partir de ésta, a la vida espiritual. Si fuera posible ir hasta el final, se llegaría a derivar todo de las propiedades de la materia igual que el químico establece una relación entre sus elementos y las condiciones de la experimentación. Para el materialismo el hombre no es sino una materia extremadamente complicada.

Frente a este modo de ver las cosas está la concepción idealista, tal como se ha desarrollado a partir de los grandes sistemas de los siglos XVIII y XIX. Para esta concepción, lo primero y auténtico es el espíritu, el espíritu absoluto, el espíritu del mundo, que al principio está quieto y silencioso, pero que quiere ser dueño de sí mismo, y por ello engendra la materia. En contraposición con ella forma el mundo, para finalmente llegar por el hombre a la conciencia de sí mismo. El espíritu eterno que lo impregna, constituye el ser del hombre y en él halla su sentido.

Del conocimiento de las relaciones sociales surgió la imagen sociológica, llevada por el comunismo hasta sus últimas consecuencias. Pues dice: el individuo no es nada por sí solo; únicamente es algo a partir del todo. Una idea, un descubrimiento, una obra, que si siempre puede darse en las relaciones y en la producción, consigue por primera vez su sentido cuando se entiende a partir de la estructura social. Lo real es la sociedad; y tanto el hombre individual como su obra proceden de ella. Por consiguiente, el hombre es producto y órgano de la vida social y nada más.

Esta concepción se opone a la del individualismo. Según ésta, hombre realmente es sólo el individuo; en la multitud desaparece lo peculiar. Sólo en cuanto individuo tiene el hombre conciencia y fuerza creadora; solamente así posee responsabilidad y dignidad. En cuanto son muchos, surge la masa, que sólo puede ser objeto, material para la planificación y acción del individuo.

El determinismo afirma que todo sucede según una necesidad inalterable. En cada sitio suceden las cosas como tienen que suceder. En cada acontecimiento individual se refleja el curso global del mundo. La libertad es una ilusión, sólo un modo especial de cómo resaltan en los hombres las soberanas leyes universales. Así pues, también el mismo hombre es un producto que surge de la necesidad, y su vida es un acontecimiento que se consuma en la necesidad de las leyes universales.

El existencialismo, por el contrario, ve al hombre completamente libre. Para él no hay ordenamiento alguno que determine la vida del hombre, y, justamente por ello, tampoco ninguno en el que pueda apoyarse. Sin necesidad, pero también sin descanso, como un átomo de posibilidad, se halla arrojado en el vacío. En virtud de una libertad soberana, más exactamente, de una inquietante libertad, decide cada instante lo que ha de hacer. El es quien se da sentido a sí mismo. Sí, es él quien define su propio sentido. Y en la medida en que se atreve a ello, se convierte en hombre.

Con esto hemos esbozado, aunque muy resumidamente, seis concepciones. La primera dice: incluso en su núcleo, el hombre no es más que materia; la segunda: es una manifestación del espíritu absoluto; la tercera: el hombre es sólo un momento en la totalidad social; la cuarta: solamente es hombre en cuanto como personalidad se apoya sobre sí mismo; la quinta: el hombre se mueve por completo en la necesidad de las leyes universales; y, finalmente, la sexta: el hombre es completamente libre y señor de sí mismo…

Sin embargo, estas concepciones que acabamos de esbozar constituyen sólo una porción de las que han aparecido a lo largo de la historia de la autocomprensión del hombre; en realidad hay muchas más. Pero estas seis son suficientes para plantear la cuestión que ante esa historia surge en nosotros: ¿Cómo es posible que cada una de estas imágenes se oponga siempre a otra? El hombre no es ciertamente nada que se proyecte en la inalcanzable lejanía del espacio interplanetario o del tiempo universal. Está ciertamente ahí, sin más. ¡Es lo sencillamente cercano, a saber, nosotros mismos! ¿Cómo es posible, pues, que al hablar de él aparezca esa enormidad de contradicciones, y no precisamente entre personas ignorantes y carentes de formación, sino entre los espíritus más poderosos; no entre incautos soñadores, sino entre quienes intercambian sus conocimientos y pueden ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad?

Si es posible, es porque cada uno de nosotros somos lo que por propia experiencia sabemos de nosotros mismos; porque lo es también nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestros niños, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo; si es posible ver esto de ese modo, entonces tiene que tratarse de un caso especial.

El biólogo Alexis Carrel ha escrito un libro titulado El hombre, ese ser desconocido. Es cierto que el título es algo sensacionalista, pero expresa algo que posiblemente se ha pensado más de una vez. Parece que lo que realmente sucede es que no sabemos quién es el hombre, lo que significaría que tampoco sabemos quiénes somos nosotros. ¿Cómo es posible? La razón no puede radicar simplemente en la dificultad de los problemas. Estos son ciertamente difíciles, y a veces se tiene la impresión de que es imposible encontrarles una solución. Pero esto sólo provocaría una investigación incansable, un gradual paso hacia adelante; pensemos en el camino que la física ha recorrido en la investigación de la materia. Primero estaba la vieja doctrina de los elementos; luego vino el descubrimiento del átomo como elemento material carente de cualidad y de estructura; de ahí se pasó al concepto moderno de átomo, que representa todo un mundo de relaciones y fenómenos, y quién sabe hasta dónde se llegará. Estamos ante un ensayo y una nueva desestimación; ante una multitud de hipótesis y teorías, pero todas ellas penetradas por una única línea. No hace mucho que uno de nuestros físicos, C. Fr. von Weizsäcker, insistió en que es falso decir que la física atómica más reciente eche por tierra los resultados de la física clásica anterior; lo que sucede más bien es que los incorpora en un contexto más amplio. Si consideramos desde esta perspectiva las respuestas a la pregunta por el ser del hombre, vemos en ellas algo muy distinto: no la superación de una teoría deficiente por otra mejor, sino contradicciones insuperables; ninguna línea que surja de los distintos niveles de la investigación, sino un increíble desconcierto.

Todavía más: lo que aquí está en contradicción no son puntos de vista diferentes, sino mentalidades totalmente distintas. La discrepancia teórica es en verdad una lucha; y vemos cómo se ha desarrollado esta lucha: a vida o muerte, y en frentes de todo el mundo. Todo ello debiera abrirnos los ojos.

¿O es que, quizás, lo que pasa es que el correcto conocimiento del hombre depende de especiales circunstancias? Claro que en todas partes es cierto que el conocimiento de un objeto tiene sus condicionamientos. Pensemos, si no, en cosas tan obvias como que, si no hay luz, no puedo ver nada… o que no veo algo que tengo delante porque no le presto atención… o que busco algo, pero no lo encuentro porque hay en mi inconsciente algún motivo para que eso no tenga que estar ahí; en una palabra, lo que llamamos presupuestos concretos del conocimiento… ¿No podría ser que sólo sea posible el conocimiento del hombre si se cumplen determinadas condiciones? Pero, si esto es así, ¿de qué condiciones se trata?

El pensamiento de la Edad Moderna entiende al hombre como un ser que se desarrolla a partir de su propia naturaleza, que entra en relación con el mundo, que lleva a cabo en él su obra; y quizás después, tras la mundaneidad inmediata, admite un trasfondo metafísico. Pero no puede ser definitivo. Si esto sucede, y en qué medida suceda, es un asunto subjetivo, un tema de vivencia y necesidad. En el caso de que suceda, influye en la actitud y en la vida de la persona correspondiente, pero no de forma distinta a la del modo, por ejemplo, con que ella controla parcialmente su destino o como el amor configura a un hombre. Su ser, en cuanto tal, queda completamente al margen.

¿Y si esto fuera verdad? ¿Y si la relación con Dios no tuviera un carácter singular, diferente de cualquier otra relación? ¿Y si, quizás, su auténtica realización constituyera justamente esa precondición por la que preguntamos y de la que depende hasta dónde el hombre se comprende a sí mismo porque está hondamente arraigada en su ser? ¿Y si no hay que buscar aquí la razón del chocante hecho de que el hombre de la Edad Moderna, con un inmenso despliegue de métodos y aparatos, de descubrimientos, teorías y experimentos, se pregunte qué es lo que tiene ante sus ojos, es decir, qué es él mismo, y el resultado no sea sino un amasijo de contradicciones?

En el primer libro de la Sagrada Escritura, en el Génesis, están estas palabras: «Entonces dijo Dios: Hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó a los hombres a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó» (Gen 1, 26-27).

Según estas palabras, el hombre es imagen de Dios. Esto expresa sobre todo algo que nunca se había dicho sobre el hombre. Es la definición fundamental de la doctrina de la Escritura sobre el hombre y está contenida en cada expresión que se hace sobre él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede un hombre finito asemejarse a Dios?

Es claro que estamos ante algo misterioso, pues precisamente aquí se sitúa después la tentación, que hace que la voluntad del hombre de ser imagen de Dios, se transforme en la voluntad de ser igual a Él. ¿Qué significa, pues, esta semejanza con Dios?

Una cosa puede ser reproducción de otra. Como cuando alguien dice al carpintero que le haga una mesa como la que le está enseñando. Se trataría, en este caso, de un simple parecido, de una copia. Pero hay otras formas más expresivas. Alguien puede decir, por ejemplo, que un niño es el vivo retrato de sus padres. En este caso, tiene unas cualidades que también ellos poseen; pero en él adquieren personalidad propia… ¿Qué pasa, pues, con la semejanza con Dios?

Dios es ciertamente absoluto, puro Ser, esencia, vida, verdad, felicidad. Su modo de ser trasciende todo pensamiento y expresión. ¿Cómo es posible, pues, que el hombre, un ser creado y, por tanto, finito, sea imagen de este ser inmenso? Y, sin embargo, así es, pues Dios lo dice. Y dice, además, que precisamente en esta similitud radica el ser del hombre.

No es el caso de hablar aquí de una reproducción, pues de Dios no hay ninguna copia. Nos acercaremos un poco si partimos de las relaciones entre los padres y el hijo. No es una copia, sino una traducción. Los rasgos del ser de los padres se traducen en el ser del hijo, hasta el punto de que éstos se apropian de aquel en cuya personalidad han vuelto a nacer.

Puede que demos un paso adelante con la siguiente reflexión: si observamos el rostro de un hombre, vemos reflejado en él lo que pasa en su alma: respeto, simpatía, odio, angustia. El alma, en sí misma, no puede verse porque es espíritu. Pero se traduce en el cuerpo, se hace visible en él. El cuerpo humano? forma, rostro, gestos, ademanes? es la expresión de la realidad del alma; y eso quiere decir que, a pesar de todas las diferencias, cuerpo y alma se parecen.

Podríamos seguir en esta dirección, pero estamos muy cerca de aquello a que nos referimos, de lo Incomprensible, que constituye nuestro ser, a lo que debemos acercarnos con temor, pero también con confianza: a saber, que Dios, si así se puede hablar, traduce la infinita plenitud y la perfecta simplicidad de la imagen de su ser en la finitud y fragilidad de su criatura. Si esto es así, quiere decir también que esta semejanza penetra la totalidad del ser del hombre; que es algo tan cierto como misterioso: la forma primitiva en que se asienta lo humano, el único concepto básico a partir del cual puede entenderse.

Al comienzo de sus Confesiones, Agustín da con la expresión más atinada a este respecto cuando dice: «¡oh Dios! Nos has creado para ti». No ha de entenderse de forma entusiasta o edificante, sino correctamente. Dios ha establecido con el hombre una relación, sin la que éste no puede ni existir ni ser entendido. El hombre tiene sentido, pero este sentido no radica en él sino que está por encima de él: en Dios. Se puede entender al hombre no como algo cerrado que vive y se apoya en sí mismo, sino como alguien cuya existencia consiste en una relación: de Dios, hacia Dios. Esta relación no es algo secundario sobreañadido a su ser, de forma que también sin ella pueda seguir existiendo, sino que en ella se apoya su ser.

Mediante numerosas relaciones puede el hombre salir al encuentro de otro hombre: por el conocimiento, la amistad, la ayuda, el daño, y muchas otras. Estas relaciones despliegan su ser, pero no se reduce a ellas. El hombre sigue siendo hombre aunque no conozca a éste o ése, aunque no les ayude. La relación de la que estamos hablando es, por el contrario, de otro orden. Un puente es un arco que el arquitecto construye de una a otra orilla de un río. Y yo no puedo decir: El puente puede pasar o no a la otra orilla sin dejar de ser puente. Esto sería un sin sentido, puesto que el «puente» sólo es puente si parte de una orilla y llega hasta la otra. Algo así sucede con el tema que nos ocupa. El hombre es hombre sólo en su relación a Dios. El «de-Dios» y el «a-Dios» son el fundamento de su ser.

Se verá más claro aún, si consideramos lo que distingue al hombre de las restantes criaturas del mundo: su personalidad. Que el hombre es una persona quiere decir que es dueño de sí mismo, que puede actuar por propia iniciativa, que puede disponer de sí mismo y de las cosas. Si se le pregunta: ¿Quién ha hecho esto?, puede y debe contestar: Yo, y asumir la responsabilidad correspondiente. Así lo ha creado Dios. Pero no ha sucedido como si Dios hubiera formado al hombre y lo hubiera fundado en sí mismo, sino algo absoluta y totalmente distinto, a saber, que Dios ha hecho del hombre su tú y le ha concedido, por su parte, tener en Dios su tú, su propio tú. En esta relación yo-tú consiste su ser. Y sólo porque Dios lo ha fundado en la relación yo-tú con Él, puede el hombre entablar una relación personal con otros hombres. Decir a otro: Te veo…, te respeto, sólo es posible porque Dios le ha concedido poder decirle a Él, el Señor: «Tú eres mi creador…, yo te adoro».

En la revelación del monte Horeb (Ex 3), decisiva para toda la historia posterior, Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Al preguntarle éste por su nombre, Dios le responde: «Yo soy el que soy», una frase de profundidad inagotable. Pues dice: «Yo soy el que está aquí y el que actúa en poder». Todavía más hondo: «Yo soy el que no admite nombre alguno mundano, sino el que sólo puede ser nombrado a partir de sí mismo». Y todavía más: «Yo soy el único que, por mi ser, tengo derecho y autoridad para decir Yo». En sentido auténtico sólo Dios es «yo», Él-mismo. Cuando nosotros decimos «él», podemos referirnos a cualquier hombre; pero si lo decimos sencillamente, desde la profundidad del Espíritu, entonces nos referimos a Dios. Cuando decimos «tú», podemos dirigirnos a un hombre; pero si lo decimos sencillamente, con todo nuestro ser, sin rodeos, entonces llamamos a Dios… Este es el Dios que llama al hombre. Y no en el sentido de que el hombre ya existiera y Él le dirigiera su palabra para que supiera o hiciera algo, sino que, precisamente porque Dios lo llama, sienta Él las bases de su ser, y por eso mismo se constituye en persona. El hombre consiste en ser-llamado por Dios, y sólo en eso. Fuera de ahí no le queda nada. Si se pudiera desligar el hombre de este ser-llamado, se convertiría en un fantasma, más aún, en nada. Tratar de pensar en él, a pesar de todo, sería un contrasentido y una rebelión.